- 自治体ビジネスで何から始めればいいか分からない。

- 自治体ビジネスの基礎知識を知りたい。

- 自治体へ営業しても手応えがない。

などお悩みの方は、資料をチェックしてください。

自治体営業とは?難しい理由や流れ・5つの成功のコツまで徹底解説【営業のプロ監修】

木藤昭久

木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。

「自治体営業を始めたいけれど、何から手をつけていいか分からない」「営業してもなかなか成果に繋がらない」

そういったお悩みを持つ企業の方に向けて、自治体営業の全体像と実践的な進め方をまとめました。

私自身、もともと市役所の職員として行政側の業務に携わり、その後は民間企業のリクルートで法人営業を経験したうえで、現在は自治体営業に特化した支援を行っています。

行政の仕組みと営業の現場の両方を踏まえて、できるだけ分かりやすく、すぐに活用できる形でご紹介していきます。

それでは見ていきましょう!

自治体営業とは?基本からわかる概要と定義

自治体営業について、主に以下の3つの観点から解説します。

- 自治体営業の定義

- BtoB・民間営業との違い

- 自治体営業で扱われる領域

それぞれの詳細について、以下で詳しく説明します。自治体営業の基本的な概念を理解する際の参考にしてください。

自治体営業の定義

自治体営業とは、市役所や区役所、町村役場、または都道府県庁などの自治体に対して、自社の製品やサービスを提案・導入してもらうための営業活動です。

民間企業同士のBtoB営業と異なり、公共性・透明性・公平性といった観点が重視されることが特徴で、営業プロセスにも独特のルールがあります。

例えば、予算が確定するタイミングや契約に必要な資格・手続き、意思決定の構造など、自治体ならではの仕組みを理解することが成功の鍵となります。

BtoB・民間営業との違い

自治体営業が民間営業と大きく異なるのは、以下の3点です。

- 意思決定に時間がかかる:自治体では1人の決裁で即決することはありません。複数の部署や上長、議会の承認が必要になることもあります。

- 公平性・競争性の確保が必須:自治体は「誰にでも開かれている契約先」である必要があるため、原則として入札やプロポーザルなどを通じて選定を行います。

- 公共性の説明が求められる:「なぜこのサービスを税金で導入するのか?」という観点から、社会的意義や成果指標を明確に示す必要があります。

こうした特性から、通常の営業ノウハウだけで成果を出すのは難しく、自治体特有のルールや価値観を踏まえた提案が求められます。

自治体営業で扱われる領域

自治体営業の対象となる領域は非常に広く、自治体の役割と同じく「住民の生活全般」に関わる様々な分野に広がっています。

代表的な領域として、以下のようなものがあります。

- ICT・DX支援:庁内業務の効率化、AI・チャットボット、業務支援ツールなど

- 観光・シティプロモーション:ふるさと納税支援、観光PR動画、イベント企画など

- 教育・子育て支援:学校向けICT教材、保育所向けシステム、育児支援アプリなど

- 高齢者支援・福祉:見守りシステム、健康促進ツール、介護支援サービスなど

- 防災・まちづくり:防災アプリ、防災訓練支援、地域防災マップ作成など

このように、民間企業の持つノウハウや技術が活きる場面は数多く存在します。

だからこそ、自治体営業においては「自社の技術を、自治体の課題にどう結びつけるか」が重要なポイントになります。

自治体営業が難しいと言われる6つの課題

自治体営業が難しいと言われる理由は、主に以下の6つが挙げられます。

- 意思決定構造が複雑でわかりにくい

- 予算スケジュールに縛られる

- 制度やルール(入札・資格)に精通が必要になる

- 人脈営業・コネ営業が通用しにくい

- 減点評価されやすく提案が通りにくい

- 全国展開が難しくエリア営業が効率化しにくい

それぞれの課題について、以下で詳しく解説します。自治体営業の難しさを理解し、対策を考える際の参考にしてください。

自治体ビジネスでよくある参入障壁について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。6つのパターンと対策を丁寧に解説しています。

自治体ビジネスでよくある参入障壁6パターン!対策も触れます! | 自治体営業プラス

意思決定構造が複雑でわかりにくい

自治体営業で多くの企業がつまずくのが、「誰が最終的な意思決定者なのかが分かりにくい」という点です。

民間企業であれば、担当者と部長が合意すれば導入が決まるというケースもありますが、自治体ではそう簡単にはいきません。

例えば、現場の担当者が好感を持ってくれたとしても、課長や部長、さらには副市長・市長の判断が必要になることもあります。

さらに、議会の承認が必要な案件では、予算が通らない限り話が前に進まないというケースもあります。

このように、組織横断的かつ段階的な意思決定プロセスを理解し、時間をかけて信頼関係を築いていくことが自治体営業の前提となります。

自治体の役職構造について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。主任・主事から始める営業の基本を丁寧に解説しています。

自治体の役職構造について!主任・主事から始める営業の基本を解説! | 自治体営業プラス

予算スケジュールに縛られる

自治体には「予算の枠内でしか動けない」という厳格なルールがあります。

特に大きな金額が動く案件では、当年度の予算に組み込まれているかが採用の可否に直結します。

例えば、4月〜翌3月までが一般的な年度ですが、予算要求の時期はその前年の夏〜秋に始まっており、営業をかけるタイミングを誤ると「今年度は無理です」となってしまうことも少なくありません。

つまり、民間のように「良い提案ならすぐ導入」というわけにはいかず、「予算を取るところから逆算して提案する」という発想が求められます。

制度やルール(入札・資格)に精通が必要になる

自治体との契約には、入札制度や契約ルール、入札参加資格など、民間営業ではあまり意識しない手続きが数多くあります。

そのため、制度を理解していないと「いい提案だったのに、資格がなくて入札に参加できなかった」ということにもなりかねません。

特に注意すべきは、以下の3点です。

- 入札制度:一般競争入札・指名競争入札・随意契約などの契約形態

- プロポーザル:技術提案と価格を総合評価する仕組み。書類審査・ヒアリングも実施される

- 参加資格:都道府県や市区町村ごとの入札参加資格申請が必要。定期更新制の自治体もある

制度を理解していれば、チャンスを逃すことなく、逆に競合が気づいていない切り口から提案を仕掛けることも可能になります。

「ルールを知っているかどうか」が成果を分ける一つの大きな要因になります。

随意契約について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。自治体での活用場面や注意点を、自治体営業経験者の視点から丁寧に解説しています。

【徹底解説】随意契約とは?自治体&自治体営業経験者が解説します!

人脈営業・コネ営業が通用しにくい

自治体職員の多くは、3年程度の短期間で人事異動があるため担当者がすぐに変わります。

また、首長や議員は選挙で変わる可能性があるため、個人に依存した営業では持続的な関係を築きにくいのが特徴です。

そのため、自治体営業では人脈を頼った営業ではなく、法人として信頼される体制と安定的な対応力が重視されます。

担当者レベルで信頼獲得を行うことで、継続取引や紹介・拡大へつなげましょう。

減点評価されやすく提案が通りにくい

自治体の事業は税金で行われるため、失敗リスクを極端に嫌う傾向があります。そのため、自社の強みをアピールしても、リスク回避が不十分だと提案が採用されない可能性が高いのです。

他自治体での導入実績や、導入後のリスク対応策を資料として事前に用意しておき、提示することが必要です。

自治体営業では、「優れているかどうか」よりも、「問題が起きないかどうか」で判断されることを理解しておきましょう。

全国展開が難しくエリア営業が効率化しにくい

自治体は全国に分散しており、自治体ごとに人口規模や予算規模が大きく異なります。同じ商材でも、都市部では導入できても地方では予算の制約により見送りになる場合があるのです。

そのため、地域内のエリア営業ではなく、同じ人口規模や同じ課題構造を持つ自治体を横展開する方が有効です。

営業のターゲティングには、自治体の公開情報(行政計画・議事録・予算書など)を活用することをおすすめします。

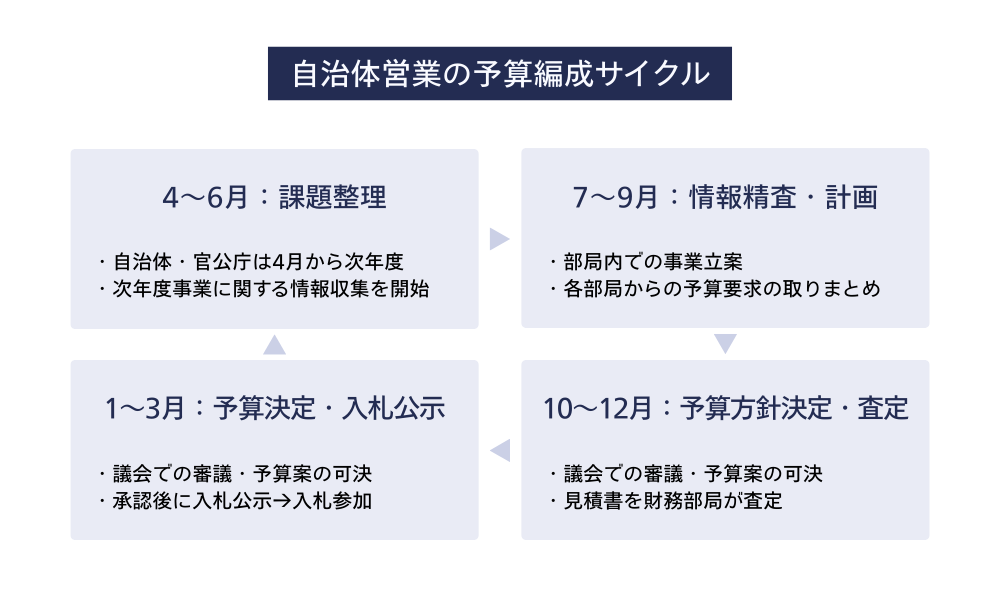

自治体営業の予算編成サイクル

多くの自治体では、以下のような年間スケジュールに沿って予算が編成されます。

- 4〜6月:課題整理・情報収集の期間

- 7〜9月:部局内での事業立案・予算要求のとりまとめ

- 10〜12月:財政部による査定・首長による予算案の決定

- 1〜3月:議会での審議・予算案の可決

このスケジュールは他サイトの記事でも紹介されていますが、実務の現場ではズレがあるケースもも珍しくありません。

例えば、

- 中核市や政令市では、予算要求の締切がかなり早いこともある

- 一方で、10月から事業立案・予算要求の取りまとめを本格的に検討する自治体もある

このように、表面的なスケジュールにとらわれない形での営業設計が重要です。

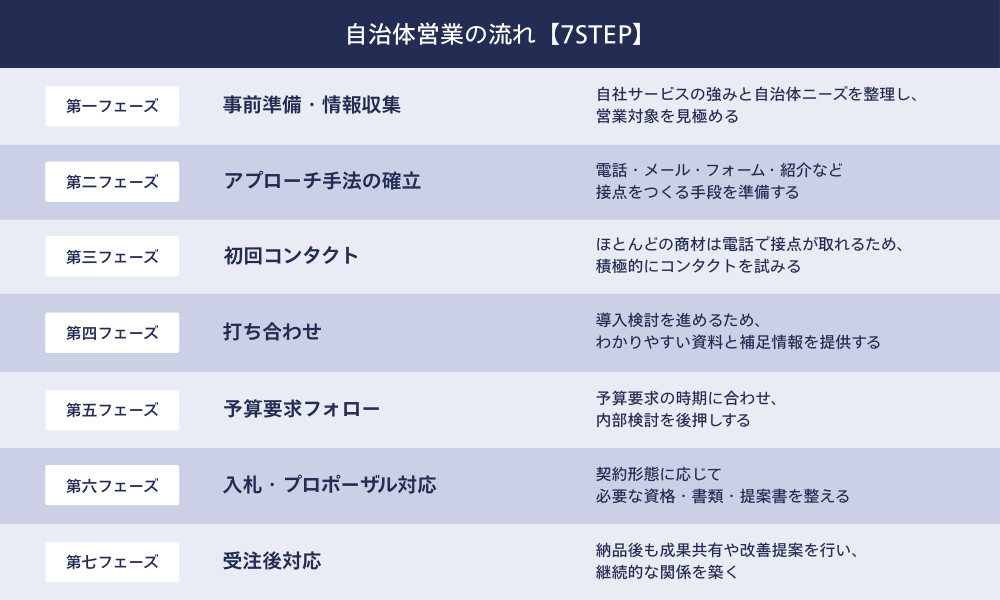

自治体営業の流れ【7STEP】

自治体営業プラスでは、次の7つのステップを軸に営業プロセスを整理しています。

- 事前準備・情報収集:自社サービスの強みと自治体ニーズを整理し、営業対象を見極める

- アプローチ手法の確立:電話・メール・フォーム・紹介など接点をつくる手段を準備

- 初回コンタクト:ほとんどの商材は電話で接点が取れるため、積極的にコンタクトを試みる。

- 打ち合わせ:導入検討を進めるため、わかりやすい資料と補足情報を提供する

- 予算要求フォロー:予算要求の時期に合わせ、内部検討を後押しする

- 入札・プロポーザル対応:契約形態に応じて必要な資格・書類・提案書を整える

- 受注後対応:納品後も成果共有や改善提案を行い、継続的な関係を築く

実際には、「いつ営業を始めてもすぐ受注できるわけではない」ことを理解することが非常に重要です。

自治体営業は、民間のように「ニーズがあれば即決」というわけにはいきません。

- 年度途中は予算が残っていれば動けるという偶然性が強い

- 本来の狙い目は次年度予算に組み込むための営業活動

- 受注よりも情報提供・信頼構築に時間をかける方が成功率が高い

したがって、アポ=商談ではなく、継続的な対話を積み重ねる営業スタイルが求められます。

自治体営業のスケジュールについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。自治体の予算サイクルに合わせた営業の進め方を丁寧に解説しています。

自治体営業のスケジュールについて!自治体&営業経験者が解説します! | 自治体営業プラス

自治体の契約制度

自治体の契約制度について、主に以下の3つの観点から解説します。

- 入札制度の基本

- プロポーザルとは?審査の視点

- 随意契約の実態と活用場面

それぞれの詳細について、以下で詳しく説明します。自治体との契約を目指す際の参考にしてください。制度理解がチャンスを広げるポイントとなるでしょう。

制度に詳しくなると、「競合が気づいていない案件に先回りできる」「入札が厳しそうな自治体を避ける」など、営業戦略の精度が格段に上がります。

また、職員との会話でも制度に関する理解があると信頼されやすくなります。自治体営業では、「商品を売る」よりも「ルールの中でどう活かすか」を提案できるかが成功のカギになります

入札制度の基本(一般競争、指名競争)

多くの自治体契約では入札が基本です。

入札とは、あらかじめ提示された仕様に対して、複数の事業者が金額を提示し、最も条件の良いところが契約を結ぶ仕組みで、主に以下の2種類があります。

- 一般競争入札:条件を満たせば誰でも参加可能

- 指名競争入札:自治体が事前に選定した数社の中から選ぶ方式

入札に参加するには、事前に入札参加資格の取得が必要で、自治体ごとに申請方法や有効期限が異なるため注意が必要です。

入札参加資格について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。初心者向けにわかりやすく丁寧に解説しています。

入札参加資格とは?初心者向けにわかりやすく解説します! | 自治体営業プラス

プロポーザルとは?審査の視点

金額だけでなく、技術や提案内容も重視して選定したい。そんなときに用いられるのがプロポーザル方式です。

プロポーザルとは「提案書による審査」のことで、以下のようなプロセスで実施されます。

- 公募:募集要項(仕様書)に基づき、参加希望者を募る

- 書類審査:技術提案書や実績資料などを提出

- ヒアリング審査:提案内容をプレゼンし、質疑応答を行う

- 総合評価:価格だけでなく、内容・実現性・実績を加味して評価

つまりプロポーザルでは、単に安ければよいというわけではなく、「課題の把握・提案力・体制」なども含めて総合的に判断されます。

入札とプロポーザルの違いについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。自治体営業に必要なノウハウも丁寧に解説しています。

【自治体営業】入札とプロポーザルの違いとは?営業ノウハウも解説! | 自治体営業プラス

随意契約の実態と活用場面

随意契約とは、自治体が「特定の事業者と契約することに合理性がある」と判断した場合に、入札を経ずに直接契約できる制度です。

もちろんすべてのケースで認められるわけではなく、例えば以下のような条件が必要です。

- 予算額が小さい(例:50万円以下など、自治体ごとに基準あり)

- 他に同等のサービスを提供できる事業者が少ない(独自性・専門性)

随意契約を活用するには、単なる売り込みではなく、「この会社に頼むのが最も合理的だ」と職員に思ってもらえるだけの理由づけが重要です。

補足:制度理解がチャンスを広げる

制度に詳しくなると、「競合が気づいていない案件に先回りできる」「入札が厳しそうな自治体を避ける」など、営業戦略の精度が格段に上がります。

また、職員との会話でも制度に関する理解があると信頼されやすくなります。

自治体営業では、「商品を売る」よりも「ルールの中でどう活かすか」を提案できるかが成功のカギになります。

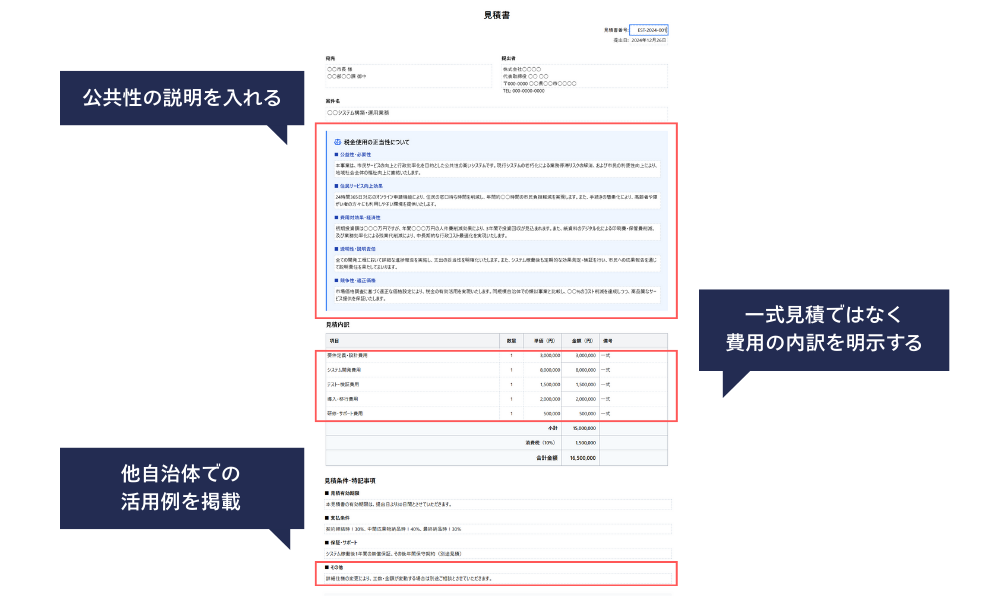

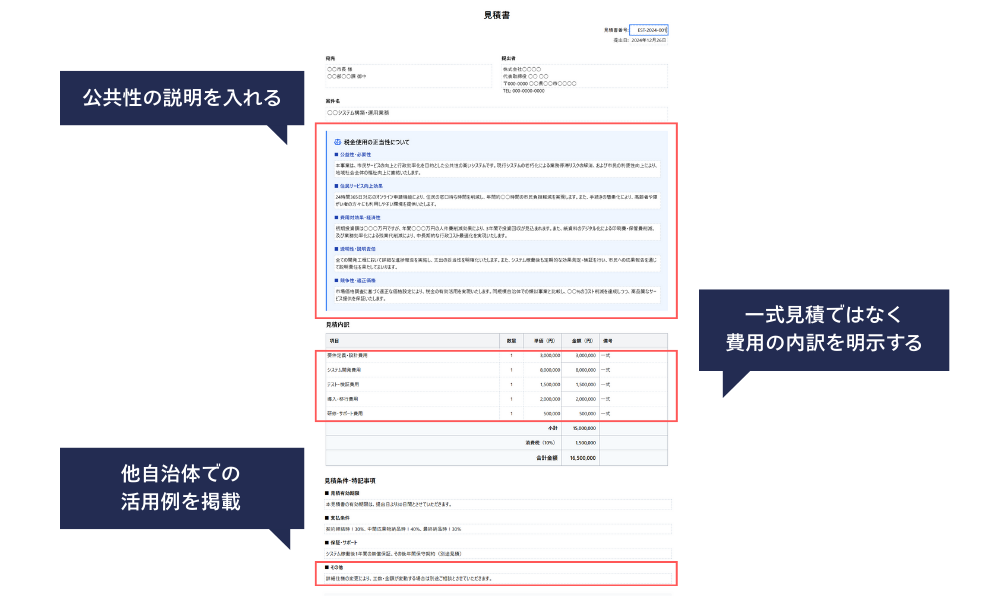

自治体営業に必要な提案書・見積書の作り方

自治体営業に必要な提案書・見積書の作り方について、主に以下の3つの観点から解説します。

- 提案書で押さえるべきポイント

- 見積書で注意すべきこと

- よくあるNG例と修正案

それぞれの詳細について、以下で詳しく説明します。自治体に響く提案書・見積書を作成する際の参考にしてください。

提案書で押さえるべきポイント(公共性、成果指標)

提案書で重要となるのは公共性の説明です。

「税金を使う理由」として、住民サービス向上や職員の負担軽減といった社会的意義を明確にしましょう。

また、成果指標(KPI)も数値で示せると良いでしょう。例えば、問い合わせ件数▲30%、作業時間▲100時間などです。

その上で、他自治体の実績や導入スケジュール、サポート体制も簡潔に添えることで信頼性が高まります。

見積書で注意すべきこと(仕様分解、単価)

見積書では、一式見積ではなく費用の内訳を明示するのが重要です。

以下は一例です。

| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 200,000円 | 1式 | 200,000円 |

| 月額利用料 | 20,000円 | 12ヶ月 | 240,000円 |

| 合計 | ー | ー | 440,000円 |

カスタマイズ性が高く単価が出しにくい場合は、価格の算出根拠を備考で補足しましょう。

よくあるNG例と修正案

| NG例 | 修正ポイント |

|---|---|

| 公共性の説明がない | 導入の意義を記載 |

| 見積が「一式」のみ | 内訳を分けて明示 |

| 実績が不明 | 他自治体での活用例を掲載 |

提案書と見積書は、導入の合理性を説明できるかが大事です。職員が上に説明しやすいか?を意識するだけで、受注率は変わります。

自治体営業でよくある誤解と失敗パターン3選

自治体営業でよくある誤解と失敗パターンは、主に以下の3つが挙げられます。

- 「御用聞き」営業では成果が出ない

- 職員の気持ちを理解せずに押し売りする

- 決裁ルートを誤認し時間を無駄にする

それぞれのパターンについて、以下で詳しく解説します。自治体営業の失敗を避けるための参考にしてください。

「御用聞き」営業では成果が出ない

よくある誤解の一つが、「困っていることはありますか?」と聞き出すスタイルの営業です。

一見丁寧に見えますが、民間企業のサービスに関わる点について自治体職員が考えを巡らせているとは限りません。

自社サービスの活用イメージや他自治体の事例を持参し、「こういう課題解決に使えるかもしれません」という仮説提案型のアプローチが有効です。

自治体ビジネスにおける御用聞き営業の問題点について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。成果につながらない理由を丁寧に解説しています。

自治体ビジネスにおける御用聞き営業は反対です!という話 | 自治体営業プラス

職員の気持ちを理解せずに押し売りする

「いいサービスだから導入すべき」と一方的に押し込もうとすると、職員との関係構築がうまくいきません。

自治体職員は、導入するかどうか以前に、「住民に説明できるか」「庁内で決裁が通るか」といった不安を抱えています。

サービス内容はもちろん大事ですが、「どうやって説明できるか」に寄り添う姿勢が信頼につながります。

決裁ルートを誤認し時間を無駄にする

現場担当者と話が盛り上がっても、「課長の承認が必要」「予算担当が別にいる」「議会の承認がいる」などと後から分かり、時間を無駄にするケースがあります。

早い段階から「誰が関係者か」「どの時期に何をするのか」をすり合わせておくことが重要です。

自治体営業の主な手法

自治体営業の手法を表にまとめました。

| アプローチ手法 | 概要 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| テレアポ(電話営業) | 担当課に直接電話して、情報収集やアポイントを得る手法。 | 自治体営業における初回コンタクトの定番。 |

| オンライン商談 | Zoomなどを使ったオンラインでの打ち合わせ。 | コロナ以降ほぼ全自治体が対応可。商談の効率化に有効。 |

| フォーム・メール営業 | 問い合わせフォームやメールに資料を添えて送信する手法。 | 反応率は低めだが、係長や課長に届く可能性あり。電話との組み合わせ推奨。 |

| 対面商談(訪問) | 直接庁舎を訪れて対面で商談を行う方法。 | 決定力は高いが、移動・調整コストがある。 |

| 飛び込み営業 | 事前連絡なく庁舎を訪問し、商談や提案を行う方法。 | 基本は非推奨。別件訪問時の「ついで訪問」に留めるのが無難。 |

| トップアプローチ | 首長・部長・議員などへの人脈や紹介を活かしたアプローチ。 | 強力だがリスクもある。職員への配慮とバランスが不可欠。 |

| 媒体掲載 | 業界メディア・自治体系サイト等に記事や広告を出す手法。 | 認知拡大が目的。意外な自治体からの反応が得られることも。 |

| 紹介(リファラル) | 自治体OBや既存関係者からの紹介で商談につなげる方法。 | 高信頼・高効率。ただし汎用性は低く、紹介者への配慮が必須。 |

| 展示会・セミナー出展 | 自治体職員が集まる場に出展し、名刺交換や提案の場をつくる方法。 | 興味関心の高い層と接触可。コストと準備の手間あり。 |

自治体営業で補助金・助成金を活用した提案のポイント

自治体営業で補助金・助成金を活用した提案のポイントについて、主に以下の3つの観点から解説します。

- 使える補助金の種類

- 補助金前提の提案例

- 自治体職員に刺さる説明の仕方

それぞれの詳細について、以下で詳しく説明します。補助金・助成金を活用した提案を行う際の参考にしてください。

使える補助金の種類(総務省、内閣府系など)

自治体向けに活用されやすい主な補助制度には、例えば以下のようなものがあります。

- デジタル田園都市国家構想推進交付金(内閣府)

地域課題の解決に向けたデジタル実装を支援。ICT、見守り、防災、観光など幅広く対象 - 地方財政措置(総務省)

直接の補助金ではないが、地方交付税措置(特別交付税など)として一部財源が措置される制度

※「75%財政措置されます」といった説明が可能。 - Society5.0関連予算(各省庁)

高齢者支援、防災、教育など各分野での実証実験的な取組を支援。公募型プロジェクトとの連携も - 個別補助(例:文部科学省GIGAスクール、厚労省の地域包括ケア関連など)

分野別に小規模な補助事業が多数あるため、自社サービスとの親和性に応じて確認が必要

補助金前提の提案例

例えば、以下のような提案が現場で刺さりやすいです。

「この見守りシステムは、デジタル田園都市構想推進交付金の活用実績があり、昨年度は○○市で費用の9割が補助されました。〇〇市様でも次年度予算に向けた申請を視野に今のうちからご検討いただけるとスムーズです」

つまり、「導入=予算が必要」ではなく、補助金を前提に計画を立てることが可能であることを職員に示すことが重要です。

自治体職員に刺さる説明の仕方

補助金を活用した提案をする際には、以下のポイントに注意しましょう。

- 他自治体での活用実績があること:職員は横並びや事例を重視する傾向があるため、実績を明示

- 申請から執行までの流れを簡潔に伝える:難しそうだと思われた時点で検討が止まるため、「弊社で支援します」などのフォローも重要

- 導入後の成果イメージもセットで提示:単なる導入で終わらせず、「成果報告・再申請にも活かせます」など未来の絵も描く

自治体との取引における入札参加資格の取得方法と基礎知識

自治体との取引における入札参加資格の基礎知識について、主に以下の3つの観点から解説します。

- 共通資格と個別資格の違い

- 取得の流れ

- よくあるミスと審査落ち対策

それぞれの詳細について、以下で詳しく説明します。自治体との取引を目指す際の参考にしてください。

共通資格と個別資格の違い

入札参加資格には、大きく分けて「共通資格」と「個別資格」があります。

| 区分 | 対象 | 備考 |

|---|---|---|

| 共通資格 | 国の機関(各省庁) | 「全省庁統一資格」と呼ばれ、1回の申請で全国の省庁入札に参加可能 |

| 個別資格 | 自治体(市区町村) | 自治体ごとに別申請が必要。審査基準・提出書類も異なる |

多くの民間企業が自治体営業で目指すのは「市役所・県庁などの個別資格」です。どの自治体で営業するかを明確にした上で、対象自治体の資格要件を調べておきましょう。

取得の流れ(電子申請・郵送)

多くの自治体では以下のような手順で資格取得が可能です。

- 要項確認:対象自治体のHPで「入札参加資格申請要領」を確認

- 必要書類の準備:会社概要、納税証明書、決算書など

- 提出方法に応じて申請:

- 電子申請(例:京都府、千葉市など)

- 郵送または持参(多くの市町村で採用)

- 審査結果通知:1〜2ヶ月で通知されることが多い

多くの自治体では「定期受付(年1〜2回)」と「随時受付」の2種類があります。まずは主要自治体のスケジュールを把握しましょう。

よくあるミスと審査落ち対策

以下のようなミスは、営業機会を逃す原因になります。

- 対象自治体の申請時期を見逃す

→ 受付期間を過ぎると1年間申請できないケースも。定期的な情報収集が大切 - 決算書・納税証明の不備

→ 提出書類の形式・年度の指定などに注意。不備があると無条件で不受理になる場合も - 実績の記載漏れ・表記ミス

→ 特にプロポーザルの加点対象になるため、事業実績や類似案件は丁寧に記載する - 複数自治体への提出で混同する

→ 各自治体で提出先や書式が異なるため、エクセルなどで進捗管理を

資格取得は地道な作業ですが、営業活動の土台となるステップです。早めの取得・管理を心がけましょう。

自治体営業を成功させるための5つのコツ

自治体営業を成功させるためのコツは、主に以下の5つが挙げられます。

- 自治体特有の意思決定フローを理解してから営業する

- 担当職員との法人としての信頼関係構築を行う

- 実績はエリアよりも人口規模や課題を重視する

- アポ取りでは製品紹介ではなく地域課題を切り口にする

- FAXDMで効率的に資料を届ける手段も活用する

それぞれのコツについて、以下で詳しく解説します。自治体営業を成功に導くための参考にしてください。

自治体特有の意思決定フローを理解してから営業する

自治体では予算が前年度に編成されるため、提案は前倒しで行う必要があります。

また、事業は行政計画に基づいて検討されるため、自社の提案が計画に沿っているかを確認することが重要です。自治体の意思決定には時間がかかるため、長期的な視点でスケジュールを立てて営業活動を進めましょう。

地域住民や議会の納得を得る必要があることから、公益性や地域貢献性を重視した提案が求められます。

担当職員との法人としての信頼関係構築を行う

自治体営業での信頼関係は、「個人の仲良し関係」ではなく、法人として誠実に課題解決に向き合う姿勢から築かれます。

担当職員のニーズや悩みに応じた情報提供を継続的に行うことで、信頼を高められるでしょう。もちろんコンプライアンス遵守は必須であり、接待や贈答などのNG行為に注意が必要です。

人事異動が頻繁な自治体では、担当者が変わっても評価される法人対応の一貫性が重要となります。

実績はエリアよりも人口規模や課題を重視する

同じ人口規模の自治体での実績があると、導入イメージを持ってもらいやすくなります。

エリアの近さよりも課題の共通性に注目し、他自治体の成功事例を横展開することが重要です。

自治体の財政規模は人口に比例するため、予算規模に見合った提案が求められます。

小規模自治体ではマンパワーが限られるため、導入後のサポート体制も重視されるポイントです。

アポ取りでは製品紹介ではなく地域課題を切り口にする

アポ取りの際は、「製品紹介したい」ではなく、「○○課題の解決方法をご提案したい」と伝えるのがおすすめです。

自治体職員の優先事項は住民対応であるため、営業目的だけの訪問は敬遠されがちです。行政計画や施策との関連性を示すことで、担当者にとって意味ある面談として受け入れられるでしょう。

公式ホームページで担当課の業務内容や計画を事前に調査し、アプローチ先を明確化することが大切です。

FAXDMで効率的に資料を届ける手段も活用する

自治体ではFAXが今も日常的に使用されており、FAXDMは高い閲覧率が期待できます。紙媒体として手元に残るため、必要なときに見返してもらえる点が大きなメリットです。

FAXDMとテレアポを組み合わせることで、関心を持った担当者との接点を効率的に作成可能です。一度に多数へ送信可能で、コストパフォーマンスにも優れた手法として活用されています。

自治体営業でニーズ・課題を見抜く3つの方法

自治体のニーズ・課題を見抜く方法は、主に以下の3つが挙げられます。

- 公式情報の読み解き方

- 現場ヒアリングの工夫

- 事例に基づく仮説の立て方

それぞれの方法について、以下で詳しく解説します。自治体営業でニーズや課題を的確に捉えるための参考にしてください。

公式情報の読み解き方(予算、議事録、方針)

自治体のニーズは、以下のような公開情報に表れることがあります。

| 種別 | 内容と読み方のポイント |

|---|---|

| 予算書・決算書 | 重点配分されている分野や新規事業の有無を確認。「新規」「増額」キーワードがヒントになります。 |

| 施政方針・重点施策 | 首長が何を重視しているかを知る手がかり。「市長の方針」と「実行現場の温度感」にギャップがあるケースもあるため、慎重に活用します。 |

| 議会議事録 | 職員の答弁内容に、課題や業務上の制約が出ていることがあります。特定分野で議員からの指摘が多い=組織内でも課題認識があると判断できます。 |

これらの資料は、自治体のホームページ内の「議会」「予算」などのタブから閲覧可能です。

現場ヒアリングの工夫

どんなに資料を読んでも、最終的には現場の声を聞くことが不可欠です。

商談の際は、以下のようなヒアリングの工夫を行いましょう。

- 「困っていること」ではなく具体的な取り組みを聞く

→上述の通り、御用聞き営業はNG - 施策ベースでなく業務ベースで話す

→「住民対応で時間がかかっている業務」や「紙で残ってしまっている手続き」など - 複数回に分けて関係を構築

→ 初回で無理にニーズを聞き出そうとせず、信頼を蓄積しながら徐々に本音を引き出す

事例に基づく仮説の立て方

ニーズをただ聞くだけでなく、事前に仮説を持って臨むことで、職員との対話が深まります。

- 他自治体での導入事例を提示し、「同じような課題はありませんか?」と尋ねる

- 「〇〇市ではこんな工夫をしていましたが、〇〇市ではどうですか?」という比較の形で提案する

仮説はあくまできっかけなので的中させる必要はありませんが、「しっかり調べてきてくれている」という姿勢そのものが、信頼構築につながります。

自治体営業に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、自治体営業に関するよくある質問をまとめました。自治体営業の基本的な知識について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

Q. 自治体営業で成果が出るまでの期間は?

平均して6ヶ月〜1年程度が目安です。

特に新規の自治体や初めて提案するサービスの場合、予算要求や稟議の都合上「すぐ契約」にはなりません。

逆に、次年度予算に組み込まれた場合は、導入がスムーズに進むこともあります。営業初期は「提案→翌年度導入」のスパンで考えるのが現実的です。

Q. 営業担当者はどこから攻めるべき?

A. まずは実務の現場担当課(担当者)からアプローチするのがベターです。

決裁者クラスにいきなり行くよりも、現場の課題や関心を丁寧に拾っていくほうが、信頼関係も築きやすいです。

初動では「電話+資料送付→打ち合わせ」の流れが定番です。

Q. アポが取れないときはどうする?

アプローチ手法を多角化(電話・フォーム・紹介など)し、時間をおいて再アタックしましょう。

年度末やイベント前後は忙しい時期なので、状況を伺いつつ様子を見てアプローチしましょう。

自治体営業に関するお悩みなら「自治体営業プラス」にご相談ください

ここまで、自治体営業の全体像や進め方、注意点、提案の工夫まで幅広くご紹介してきました。

民間企業の営業とは異なり、自治体営業には「制度」や「文化」への理解が不可欠ですが、一度信頼関係が築ければ継続的な取引や他自治体への横展開にもつながります。

私自身、自治体職員・法人営業・そして現在の支援者という立場を経て、感じるのは次のことです。

「良いサービスを持っているのに、自治体に届いていない企業様があまりにも多い」

この記事が、そうした企業様にとっての第一歩になれば幸いです。

もし「自社のサービスは自治体に合うのか?」「どこから手をつけたらいいか分からない」といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。