自治体営業とは?代行におすすめの会社7選や選ぶ際のポイントを解説

- URLをコピーしました!

「自治体営業を始めたいが、どう進めればよいかわからない」

「代行を依頼したいけれど、どの会社が自社に合っているのか判断できない」

上記のような悩みを抱えている方は多いと思います。また、自治体営業特有の進め方や、代行会社を選ぶ具体的な基準を知りたいと考えている方は多いでしょう。

そこで本記事では、自治体営業の基本的な知識や営業代行でおすすめの会社7選を詳しく紹介します。さらに、代行会社選びで失敗しないための4つのポイントや、自治体営業が難しいとされる理由も解説します。

自治体営業の代行を検討している企業は「自治体営業プラス」を下記からダウンロードしてみることがおすすめです。

自治体営業とは?

自治体営業とは、市役所・区役所・町村役場などの地方自治体に対して行う営業活動のことです。

企業間で行われる営業活動と最も大きく違う点は、利益の追求よりも住民の生活向上や課題解決が重視されることです。そのため、自社の商品やサービスを提案する際には、機能や価格の魅力だけを伝えるのでは不十分といえます。

営業した商品・サービスを導入したことで「住民の生活がどう豊かになるのか」「地域の課題解決にどう貢献できるのか」などの社会的な意義や、具体的な成果指標を明確に提示することが重要です。

関連記事:自治体営業とは?難しい理由や流れ・5つの成功のコツまで徹底解説【営業のプロ監修】

自治体営業の代行におすすめの会社7選

自治体営業の代行におすすめの会社は、主に以下の通りです。

- 自治体営業プラス

- 株式会社LGO(自治体スマートワークス)

- 株式会社カンミン(Kanmin Cloud)

- 3Peace Japan

- タノマテ(tanomate)

- 株式会社維新1853

- BtoG(Jichitai Works)

ここでは、それぞれの会社を詳しく見ていきましょう。

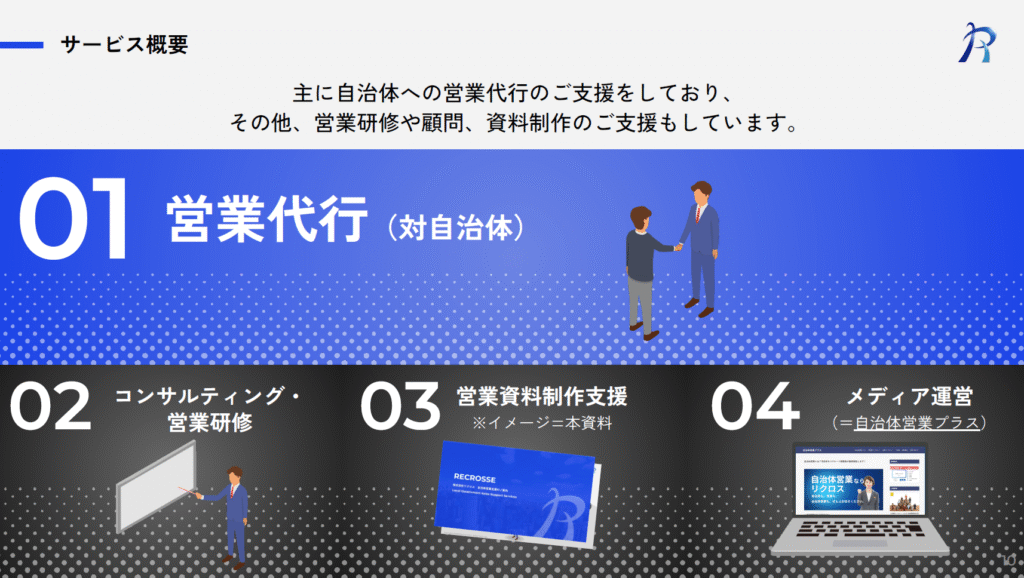

自治体営業プラス|自治体営業を7つのステップで体系的に支援

自治体営業プラスは、自治体向け営業を7つのステップで体系化し、戦略立案から受注後の対応までを一貫してサポートしています。

自治体との取引は、民間企業とは異なる独自の手続きや稟議構造が多く、営業経験があっても成果を出しづらい領域です。そこで同社は、豊富な行政知識を持つコンサルタントが企業の課題を整理し、最適な営業プロセスを設計します。

提案書や公募資料の作成支援、入札・プロポーザル対応、受注後のフォローまでを一貫して伴走し、行政との信頼関係構築を重視した支援を行っています。

自治体向けの新規事業を立ち上げたい企業や、既存サービスを行政に拡販したい企業にとって、実践的で成果につながる営業代行パートナーといえます。

株式会社LGO(自治体スマートワークス)|テレマーケティングを活用して自治体営業を効率化

株式会社LGOは、自治体向けテレマーケティングに特化した「自治体スマートワークス」を展開しています。

電話アプローチを中心に、全国の自治体へ効率的にリーチできる仕組みを整えており、人的リソースを抑えながら営業活動を進めることが可能です。また、自治体向けのウェブサイト制作や広報支援も手掛けており、営業代行とプロモーションを組み合わせた提案ができます。

自社で営業体制を整える余裕がない企業や、短期間で自治体案件を開拓したい企業に適したサービスです。

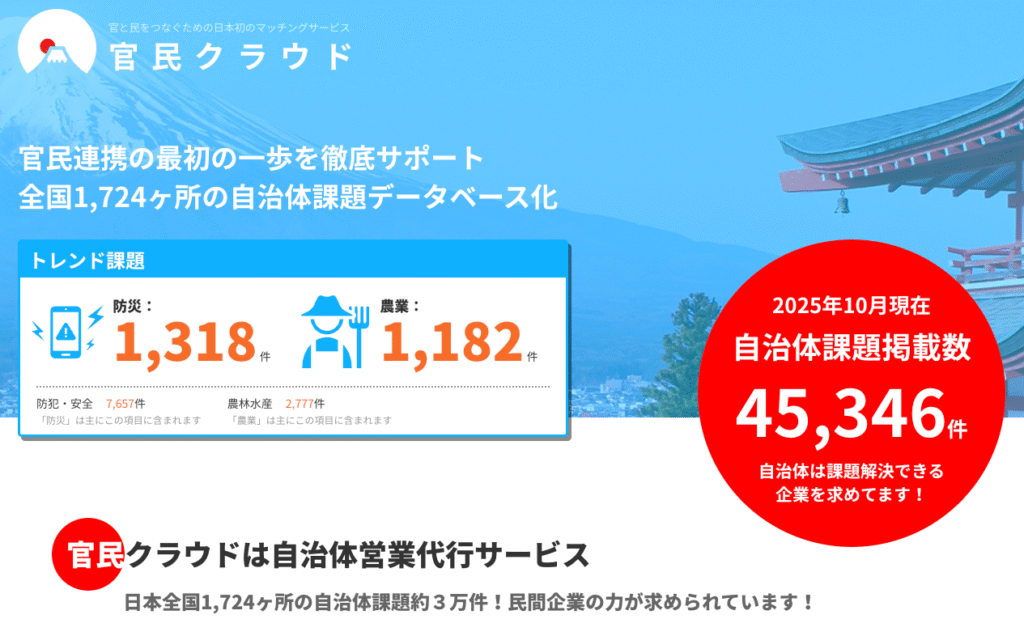

株式会社カンミン(Kanmin Cloud)|クラウド技術を活かした自治体営業支援を提供

株式会社カンミンは、自社開発の「Kanmin Cloud」を軸に、自治体のDX推進と営業代行支援を組み合わせたサービスを展開しています。

行政システムに精通したエンジニアと営業担当が連携し、技術的な要件を理解した上で的確な提案を行うことができます。

自治体向けのIT・クラウドサービスを提供している企業にとって、技術と制度の両面から支援してくれる点が大きな魅力です。また、専門性の高い営業活動を効率化したい企業におすすめです。

3Peace Japan|行政施策の企画から営業活動まで一貫して支援

3Peace Japanは、「Gov Support」というサービスを通じて、行政や自治体に対する提案活動を幅広く支援しています。

同社は営業代行だけでなく、プロポーザル対応や政策提案の企画支援など、上流工程から伴走するスタイルが特徴です。

行政の視点を理解した上で、企業の強みを活かす形で提案書を作成し、実際の受注につなげる支援を行っています。そのため、入札対応や自治体連携プロジェクトを推進したい企業にとって、心強いパートナーになるでしょう。

タノマテ(tanomate)|自治体営業の課題に寄り添い戦略的な代行支援

タノマテ(tanomate)は、「なぜ自治体営業が難しいのか」という課題意識を基に、企業ごとに最適なアプローチ方法を設計する営業代行サービスを提供しています。

自治体特有の予算制度や意思決定プロセスを理解し、それに合わせた営業戦略を立案することで、受注確度を高めています。また、自治体営業の経験が少ない企業でも、基礎からノウハウを得ながら実践的に進められる点が評価されていることが特徴です。

自治体市場への参入をこれから始める企業に向いているサービスです。

株式会社維新1853|地域密着型の営業支援で自治体との関係構築を支援

株式会社維新1853は、地域社会と自治体の連携を促進するサービスを中心に、自治体営業を支援しています。

同社は地域課題の解決を重視しており、単なる営業代行ではなく「地域に価値を生み出す提案」を重視する点が特徴です。

地方自治体との関係構築や、長期的なパートナーシップを形成したい企業にとって有益なサポートを提供しています。そのため、地域密着型の営業戦略を強化したい企業に適したサービスです。

BtoG(Jichitai Works)|メディア運営と営業支援を組み合わせて成果を高める

BtoG(運営:Jichitai Works)は、自治体向けメディアを運営しながら、営業代行や広報支援を行うハイブリッド型のサービスを提供しています。

自治体の最新動向や政策テーマを日常的に発信しているため、行政側の関心を踏まえた営業提案が可能です。また、情報発信と営業代行を一体化することで、認知から受注までのプロセスを短縮できます。

自治体へのアプローチを効率的に進めたい企業に適しています。

自治体営業の代行会社を選ぶ際の4つのポイント

自治体営業の代行会社を選ぶ際の4つのポイントは、主に以下の通りです。

- 自社の課題解決に役立つサービスがあるか

- 信頼できる担当者がいるか

- 実績はどれほどあるか

- 料金体系や費用対効果には納得できるか

これらの点を一つひとつ検討することで、自社にとって最適なパートナーを選びやすくなります。

自社の課題解決に役立つサービスがあるか

自治体営業の代行会社を選ぶ際は、まず自社が抱える課題の解決につながるサービスを提供しているかを確認しましょう。

自社の課題と提供サービスが合致していなければ、依頼しても望む成果は得られません。

例えば、「営業先リストの作成に困っている」のであれば営業リスト作成サービスが、「Webサイトからの問い合わせを増やしたい」のであればWebマーケティング支援サービスがある会社を選ぶことが大切です。

自社の弱みや強化したい点を明確にした上で、それを補ってくれるサービスを持つ会社を選ぶことが大切です。

信頼できる担当者がいるか

代行会社のサービスを利用する上で、担当者との相性や信頼関係は成果を大きく左右する重要な要素です。

同じサービス内容であっても、担当者のスキルや対応次第で成果が変わることがあります。

例えば、業務の進捗報告やレポートの内容、連絡の頻度などは担当者によって変わる場合があります。そのため、契約前に担当者と面談する機会を設け、コミュニケーションがスムーズにとれるか、親身に相談に乗ってくれるかなどをしっかりと確認しておきましょう。

自社の事業内容や目標を深く理解しようと努めてくれる担当者であれば、安心して業務を任せられます。

実績はどれほどあるか

自治体営業の代行会社を選ぶ上で、過去の実績を確認することは欠かせません。

特に、自社と同じ業界や似たような商材を扱った企業の支援実績が豊富かどうかは、重要な判断基準になります。

特定の業界での実績が豊富な会社は、その業界特有の課題や商習慣への理解が深いと考えられます。また、専門性や理解度が高い担当者であれば、より的確なアドバイスやサポートが期待でき、成果につながりやすくなるでしょう。

実績を確認する際は、公式サイトで公開されている導入事例などを確認し、自社と共通点のある企業の支援実績があるか調べてみることがおすすめです。

料金体系や費用対効果には納得できるか

料金体系が自社の状況に合っているか、費用に見合った効果が期待できるかもしっかり検討しましょう。

営業代行の料金体系は、主に「成果報酬型」と「固定報酬型」の2種類です。

| 料金体系 | メリット | デメリット |

| 成果報酬型 | 成果が出るまで費用がかからず、リスクが低い | 成果1件あたりの単価が高くなる傾向がある |

| 固定報酬型 | 毎月一定の費用で、契約範囲内の業務を依頼できる | 成果が出なくても費用が発生する |

成果報酬型は、初期費用を抑えて試したい場合に適しています。一方、固定報酬型は、長期的に幅広い業務を依頼したい場合に合っています。どちらの料金体系が自社の予算や目標にとって納得できるのか、慎重に判断することが大切です。

自治体営業が難しいと言われている4つの理由

自治体営業が難しいと言われている4つの理由は、主に以下の通りです。

- 最終的な意思決定者がわかりにくいため

- 入札制限や公募などの知識が必要になるため

- 提案内容が減点評価されやすいため

- 人脈やコネを利用した営業が通用しにくいため

ここでは、これらの特徴を理解していきましょう。

最終的な意思決定者がわかりにくいため

自治体営業が難しい理由の一つは、最終的な意思決定のプロセスが複雑で、誰が決定権を持っているのかが見えにくいためです。

民間企業であれば、現場の担当者とその上司が合意すれば契約に進むケースが多くありますが、自治体の場合は担当者が提案内容に合意しても、その後に課長や部長、最終的には首長(市長や町長など)の承認が必要になることがほとんどです。

最終的に多くの役職者が関わるため、契約までの道のりが長く、時間がかかる傾向にあることを考慮しておきましょう。

入札制限や公募などの知識が必要になるため

自治体と契約を結ぶためには、入札や公募といった独特のルールに関する知識が不可欠です。

自治体が物品を購入したりサービスを導入したりする際は、税金の使途としての公平性を保つために、原則として入札や公募によって契約先を決めるためです。

自治体営業では、入札に参加するための資格や公募の要件など、事前に理解しておくべき専門的な知識が多く存在します。これらの知識が不足していると、どんなに優れた提案内容であっても、そもそも入札に参加できず、契約の機会を逃してしまうことがあります。

そのため、自治体営業が難しいと言われています。

提案内容が減点評価されやすいため

自治体営業では、提案内容が加点方式ではなく、減点方式で評価されやすい傾向があります。

自治体が商品やサービスを導入する際の原資は、住民から集めた税金であるため、導入の決定には極めて慎重な判断が求められます。

そのため、自治体の担当者は「税金を無駄にしてはいけない」という強い意識を持っており、提案されたサービスに少しでもリスクや懸念点がないか、細かくチェックすることがほとんどです。

自治体営業では、メリットを評価するよりも、デメリットや課題を厳しく評価する「減点評価」を通過して成約に繋げなければいけないことを考慮しておく必要があります。

人脈やコネを利用した営業が通用しにくいため

民間企業への営業では、担当者との良好な人間関係が契約につながることも少なくありません。しかし、自治体営業では人脈やコネに頼った営業が通用しにくいのが実情です。

主な理由としては、自治体では定期的な人事異動が行われるためです。担当者と良好な関係を築いた場合でも、数年で別の部署に異動してしまうことがほとんどです。

担当者が変わるごとに1から関係性を構築し直す必要が出てくるため、属人的な関係性よりも、商品やサービスそのものの品質や提案内容の論理性がより重要視されます。

自治体営業の代行を検討しているなら「自治体営業プラス」がおすすめ!

本記事では、自治体営業の代行におすすめの会社や代行会社の選び方、自治体営業の難しいと言われる理由について解説しました。

自治体営業は、承認までのプロセスが長く複雑であることに加え、入札といった専門的なルールを理解する必要があるため、難しいと感じる企業は少なくありません。

そのため、自社だけで進めるのが難しいと感じる場合は、専門知識を持つ代行会社に依頼することが、成果を出すための有力な選択肢です。

また、自治体営業の代行を検討しているのであれば、ぜひ「自治体営業プラス」の資料をダウンロードしてみてください。専門家の知見を活用し、自治体営業の第一歩を力強く踏み出しましょう。

- URLをコピーしました!